Stratégie d'utilité

Les avantages spéculatifs d’un utility token, sans les inconvénients

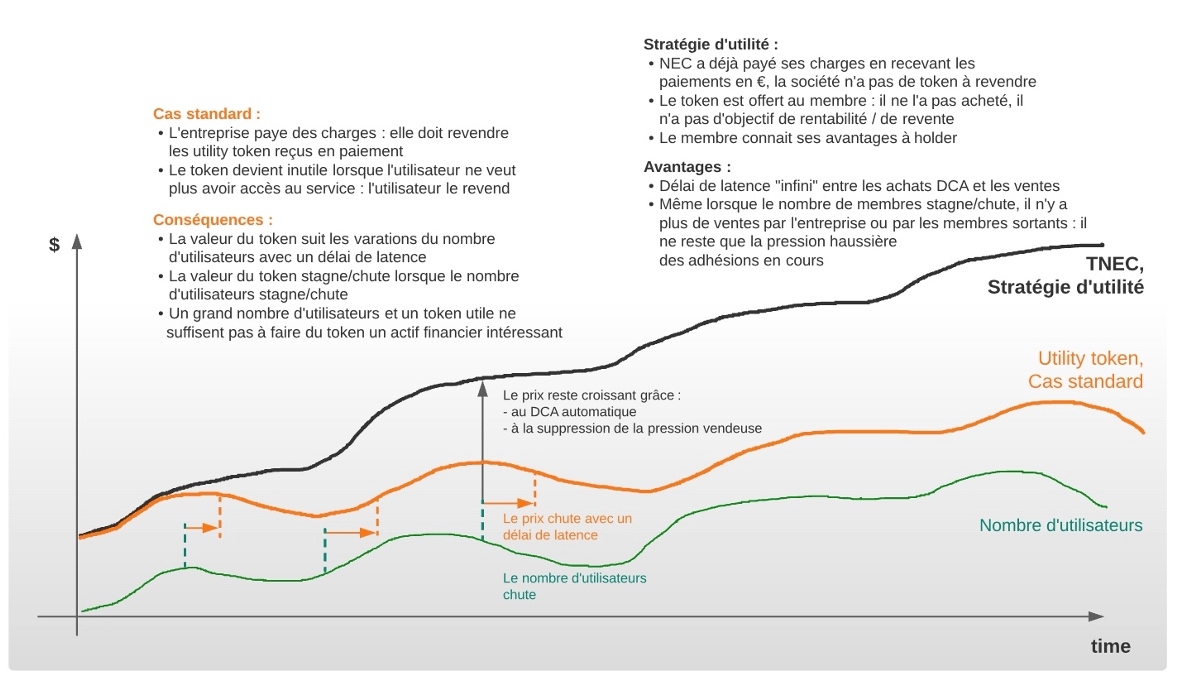

Cas standard

Le fait que les utilisateurs doivent acheter le token pour avoir l’accès à un service fait partie des critères d’examen avant d’investir : si l’entreprise conquiert une belle part de marché, on peut supposer que la valeur du token suivra.

Cependant, les utility tokens présentent plusieurs faiblesses en tant qu’actif financier :

L’adoption des services est freinée par le fait de devoir au préalable acheter le token. Soit parce que c’est trop technique pour l’utilisateur lambda. Soit parce que l’utilisateur n’a pas envie d’être exposé à la volatilité du marché. Ainsi, l’adoption de l’entreprise doit valoriser le token, mais le token freine son adoption.

L’entreprise doit vendre les tokens reçus pour payer ses charges. Lorsqu’en échange de ses services, l’entreprise reçoit des tokens de son écosystème, elle doit les revendre pour payer ses charges, occasionnant inévitablement une pression vendeuse qui annule la pression haussière initiale.

L’utilisateur revend ses tokens lorsqu’il n’en a plus l’utilité. Lorsqu’un simple utilisateur (et non investisseur) ne veut plus utiliser les services de l’entreprise, il les revend les tokens qu’il a achetés, occasionnant inévitablement une pression vendeuse qui annule la pression haussière initiale.

Pour que le prix d’un utility token augmente de façon pérenne, il faut donc une croissance incessante du nombre d’utilisateurs. Et une croissance infinie du nombre d’utilisateurs n’est pas possible.

Cas du TNEC :

Pour pallier ces faiblesses tout en profitant des avantages d’un utility token d’un point de vue spéculatif, NEC a mis en place une solution de « DCA automatique » en TNEC, au bénéfice du membre :

Le membre paye son adhésion en € et accède immédiatement à tous les services

Une part de son adhésion est automatiquement utilisée par NEC pour acheter du TNEC au marché

Les TNEC achetés sont ensuite offerts au membre (objectif : > 30$ / mois)

Résultats de la "Stratégie d'utilité" :

Il ne reste donc plus qu’une pression haussière sur le token, proportionnelle au nombre d’utilisateurs.

Dernière mise à jour